材質間の接触面積を測定する、または、材料中に粒子状のオブジェクトが散在する場合には粒子間の接触面積を測定することで、材料の評価に役立つことがあります。

材質間の接触面積

2種類以上の材質(例えば、水、空気、セメントなど)の間の、それぞれの接触面積を測定する方法です。通常、計算結果は、素材数をNとしたときに、N x Nの組み合わせになります。

注意点があるとすれば2点です。

1点目は、撮影領域の境界の6面との接触は計算から除外したほうが良い場合が多い、ということです。この境界面は、Bounding Boxと呼ばれることが多くありますが、使用するソフトウェアによっては、Bounding Boxの取り扱いが正しくなく、誤った結果を出したり、修正を要する場合があるので注意が必要です。特に、次の論点の表面積の計算方法で、ポリゴンデータを経由する場合には、計算が正しくなく、修正も困難な場合が多いので要注意です。

2点目は、表面積の計算方法です。ポリゴンデータを経由するアルゴリズムを使用する場合は、計算結果の精度が下がりやすいので、注意してください。可能な限り、ボクセルデータのまま、Croftonの公式による方法で接触面積も計算すべきです。

粒子間の接触面積

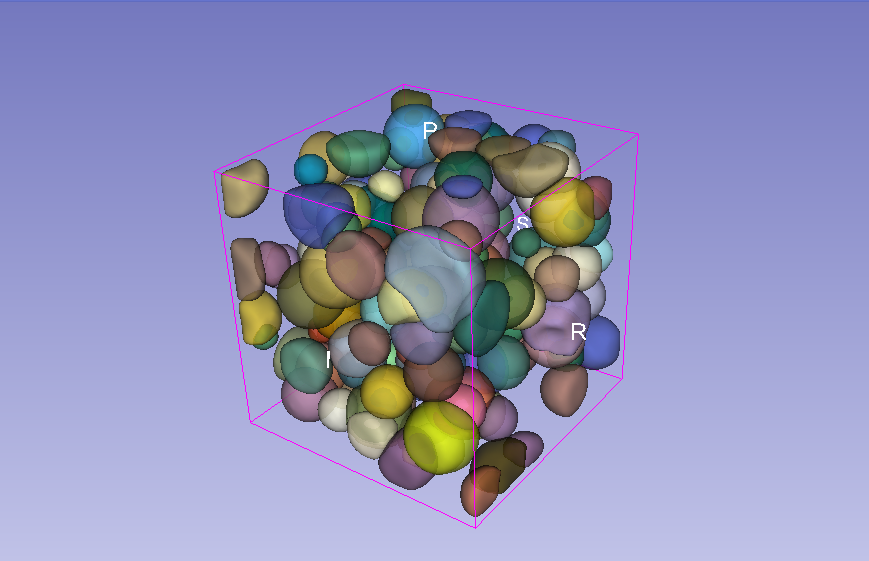

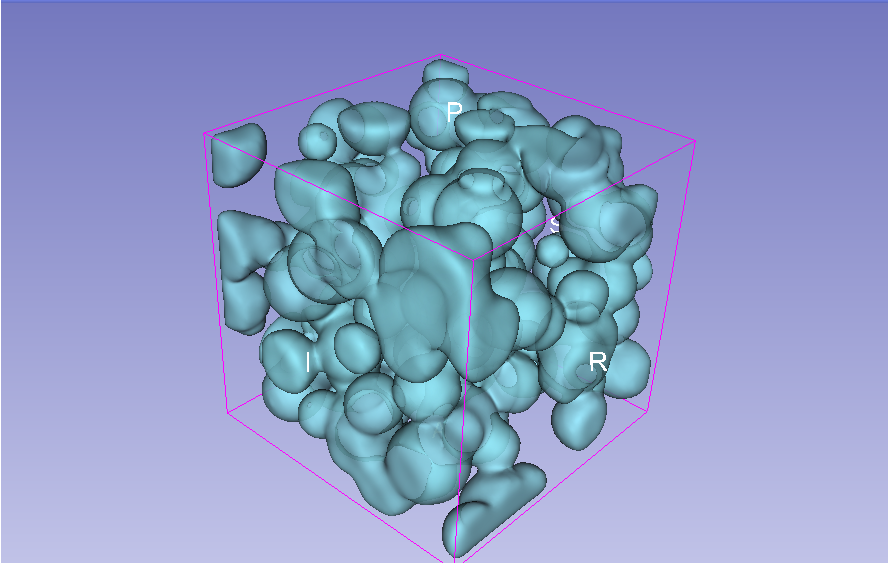

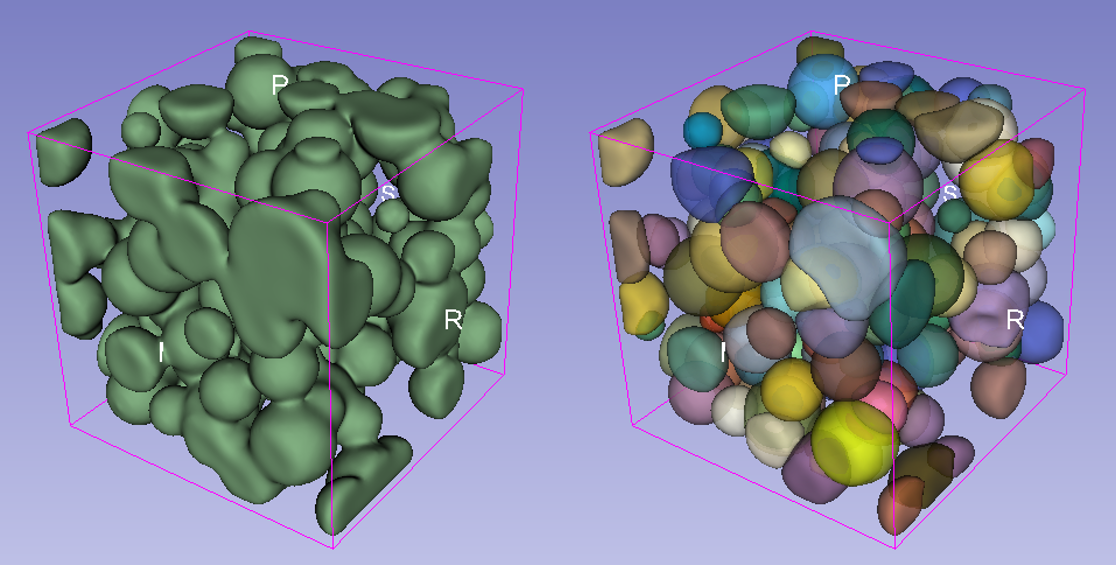

粒子間の接触面積を計算する場合には、当然ですが、最初に粒子ごとのセグメンテーションが必要です。

粒子の分割

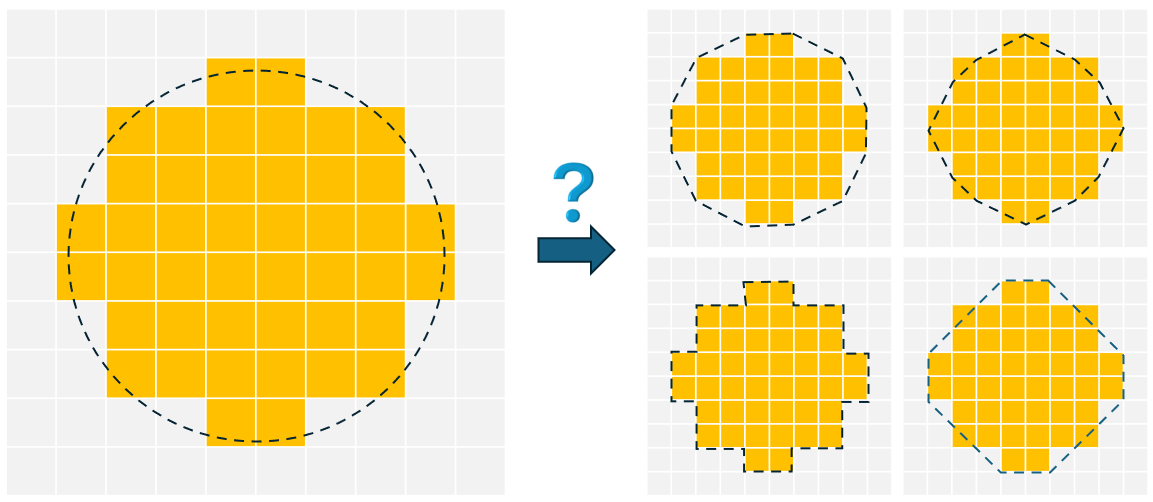

様々なソフトウェアでセグメンテーション後の画像から粒子ごとに分割する処理が実装されています。典型的な処理方法は、2値画像に対して、表面からのDistance Mapを計算し、極大値をとる点を特定したうえで、極大点からWatershed法で粒子境界を決定する、というものです。この方法では通常、境界面が平面になりますが、セグメンテーション前のグレースケール画像の時点で境界面を示す情報が含まれている場合、Watershedを適用するときに使用する勾配画像を変更することで、境界位置を修正することも可能です。

粒子間の接触面積の計算

通常、計算結果は、粒子数をNとしたときに、N x Nの組み合わせになります。粒子数は通常100とか1000とか、場合によっては、ずっと大きい数になるので、計算結果は非常に大きなテーブルになる点に注意が必要です。したがって、計算結果をそのまま眺めても、何かの情報が得られるかというと難しく、追加の分析コードが必要になるケースが多いように思います。追加の分析としては、接触面積を横軸に取ったときの接触カウントのヒストグラム、であったり、どの粒子とも接触していない孤立した粒子が何個あるか・体積として何%あるか、であったり、というようなイメージです。

その他の注意点は、素材間の接触面積の定量と同じで、Bounding Boxの取り扱い、表面積の計算アルゴリズムの2点で同じです。

さいごに

今回、ご紹介した接触面積ですが、市販のソフトウェアで計算することが、今のところできません。おそやく、ニーズがあまり顕在化していないのが原因かと思いますが、私たちにご依頼いただければ計算が可能ですので、受託解析サービスを是非ご検討ください。